アトランティック・レコード ハイレゾ×アナログ10番勝負!(協力:ワーナー・ミュージック・ジャパン 宮治淳一さん)

アメリカ黒人音楽に夢中だったトルコ出身のアーメット・アーティガンが、名プロデューサー、ハーブ・エイブラムスンとともに設立したアトランティック・レコード。戦後アメリカで最も影響力を持ったインディペンデント・レーベルのひとつです。R&B、ソウルに始まり、フォーク、ハードロック、プログレetc…と、大衆の望むものを敏感にとらえたラインナップで時代を牽引。67年にワーナー・グループに売却された後はレッド・ツェッペリンをはじめとする他国出身のアーティストとも積極的に契約を行い、今日に至るまで世界的なブランド力を保ち続けています。

そんなアトランティック・レコードが設立70周年を迎えるにあたり、カタログのハイレゾプライスオフキャンペーンがスタート。moraだけの特別企画として、ワーナー・ミュージック・ジャパンで長年洋楽のマーケティングに携わってきた宮治淳一さんをお迎えし、アトランティック・レコードの歴史を振り返ります。

今回はハイレゾ音源とアナログレコードを楽しめるSpincoaster Music Barの協力のもと、ラジオDJとしても活動する宮治さん愛聴のアナログ盤とハイレゾ音源の聴き比べを行う「10番勝負」を実施。ワーナーのアナログ盤の中でも特に音質が良いとウワサの「品番:8000番台」との対決には注目です。

聞き手:一志順夫(株式会社レーベルゲート 代表取締役) / 取材・文:mora readings編集部

▽アトランティックレコード ハイレゾ特集はこちら▽

※プライスオフは終了しています

1曲目 アレサ・フランクリン「ナチュラル・ウーマン」(アルバム『レディ・ソウル』収録)

一志 じゃあ、なんとなくゆるーい感じで始めたいと思いますが。

宮治 ええ。飲み屋でやっている感じですよね。

一志 放談という感じで……今かかってるのはアレサ・フランクリンの「ナチュラル・ウーマン」のハイレゾ音源ですね。キャロル・キングが作曲した名曲です。……では今日はアトランティック・レコード創立70周年記念ということで、弊社のほうでプライスオフキャンペーンも始めさせていただくにあたりまして、ワーナーの生ける洋楽レジェンドの宮治さんをお迎えしまして。

宮治 いやいや、シーラカンスじゃないんだから(笑)

一志 アトランティックを語るには宮治さんしかいないということで(笑)、よろしくお願いいたします。さてどうですか、一曲目、アレサ・フランクリンは。

宮治 いやあ、いいですね。曲よし、演奏よし、ボーカルもよしで。なんの文句のつけようもない。

一志 すばらしいですよね。アトランティックを代表する一枚といったらやっぱりこの『レディ・ソウル』になるかなと。

宮治 そうですねえ、彼女はものすごく能力もあったんですけど、残念ながらその前にいたコロムビアではポピュラーソングをやらされたりしてうまくいかなかった。それをジェリー・ウェクスラー(注:音楽プロデューサー、アトランティック・レコードの経営にも関わる)がアラバマのマッスルショールズにあるフェイム・スタジオに連れて行って録音をしたんですよね。「お前はソウルをやるべきだ」って言って、それでピアノの前に座らせて、(ピアノを)弾かせて。まあ、スタジオでは旦那といろいろとあったり(笑)、結局数曲録音してニューヨークに帰っちゃうんですけどね。

一志 なるほど。このアルバムにはエリック・クラプトンとかも確か参加してるんですよね。あとボビー・ウーマックが入っていたり。

宮治 そう。不思議なことに、彼女(アレサ)以外はほとんど白人が音を作っているんですね。

一志 ですよね。これは確かブッカー・ティー&ザ・エムジーズもバックでやっていたような気も。

宮治 ニューヨークで録音しても、南部の音なわけですよ。要するに南部のミュージシャンを呼んで録音したってことが大正解だったんだと思うんですね。それが1967年。だからちょうど50年前……アレサ・フランクリン、アトランティック入社50周年(笑)

一志 ああ、そういう記念で(笑)

宮治 1年半くらい前にキャロル・キングがケネディ・センター名誉賞を受賞して、いろんな人がキャロル・キングの曲を歌って、一番のトリはアレサ・フランクリンだったの。サプライズ的な登場をして……アレサ・フランクリンが人々の前に出てきたのは何年ぶりかっていう。

宮治淳一さん

一志 ああ。もう、巨体ですか。

宮治 巨体だったけど(笑) まあそれでね、「ナチュラル・ウーマン」を歌ったんですけど。そしたらキャロル・キングがもう感激しちゃって。声もまだ出ていてすごかった。

一志 じゃあまだまだ現役感が。

宮治 そう。それで、いま伝わっているのが、最後になるかもしれないアルバムを、スティービー・ワンダーと作ってるっていう。

一志 そうなんですね。じゃあ次はアナログを聴いてみましょうか。

宮治 これはね、70年代のリイシューなんでちょっと勘弁してほしい。オリジナルは家の中でなくしちゃって……よく家の中でなくしものをしちゃうんですけど(苦笑)

一志 (聴き始める)もうアナログとかハイレゾとかいう以前に名曲ですね。そう言ってしまうと身も蓋もないですが(笑)

宮治 盤質音質を語ること自体ナンセンスだと(笑) どんな小さいスピーカーで聴いてもいいというね。でもね、リイシューのわりにはこれ(アナログ)も頑張ってますね。でね、やっぱりハイレゾって……まあ、生一本ですね。コーヒーで言えば超ブラック。

一志 おお、なるほど。

宮治 それにクリームをちょっと入れたら、こういう(今聴いているアナログのような)感じ(笑)

一志 やっぱりどうですか、「アナログ特有の温かみ」みたいなのは。

宮治 まあ、やっぱり輪郭がぼけるんですね、ハイレゾと比べると。でもそのハイレゾのシャープさというのは、親しんだ曲であればあるほど、ドキッとしますね。「こんな音してた!?」っていう。ハイレゾはスタジオのコントロールルームで聴いてる音そのものなんですよね。

一志 そうですね。いわゆるマスターテープの原音。

宮治 それって当時はエンジニアと関係者以外聴けないもので。今はそれを聴くことができる。(ラジオとかでも)アナログ・レコードをかけて放送していたわけで……アナログでしかその音を聴きようがなかったんだから。そういう意味ではいい時代になったなと。

一志 アレサの声の鮮度っていうのは、ハイレゾでよみがえった感というのはありますよね。

宮治 やはりクイーン・オブ・ソウル、クイーン・オブ・アトランティックですね。

2曲目 オーティス・レディング「リスペクト」(アルバム『オーティス・ブルー』収録)

一志 その流れでいうと、次は何になりますかね。

宮治 クイーンときたらキング・オブ・ソウルということで、オーティス・レディングを。1967年っていうのは大事な年でして、アトランティックにアレサ・フランクリンが移籍して大ヒットを飛ばす年でもあるんですが、それからその年の暮れには残念ながらオーティス・レディングが飛行機事故で亡くなるという惨劇が起こる。だから67年は言ってみればソウルの二大巨頭のリレーゾーンだったということになりますね。

一志 なるほど。

宮治 それがちょうど50年前。アトランティックがまだ20年しか経ってない時代で。それではアレサ・フランクリンもカバーして有名になった「リスペクト」を。

一志 (聴きながら)これもいいですね。

宮治 これはメンフィスでしょ? マッスルショールズとメンフィス、まあ言ってみれば田舎……っていうとあれですけど、アメリカの南部の。R&Bからソウルに移っていく間にそういう、フィラデルフィアもそうなんですけど、シカゴとかね、ニューヨークでもロサンゼルスでもないところがいかに音楽的な寄与をしたのかってことがわかりますよね。で、今度そのメンフィスの映画が6月17日から公開になるんですよ。『約束の地、メンフィス』というタイトルなんですが。

一志 タイトルがいいですねえ。ではアナログのほうも聴いてみましょうか。

宮治 (アナログ盤を取り出して)これは6000番台。安いやつ、1800円シリーズですね。ソウルは安かったんです。

一志 (聴き始めて)あ、これは全然違いますね! ハイレゾのほうが良い。僕が聴いていた音は当然こっち(アナログ)なんですけど。数年前にCDでリマスターされたじゃないですか。あれもずいぶん変わったなって印象だったんですけどね。

宮治 ああ。

一志 やっぱりアナログのほうがちょっとオーティスの声が荒々しいっていうか、粗野に聞こえますね、いい意味で。それにしてもスティーヴ・クロッパー(ギター/ブッカー・ティー&ザ・エムジーズのメンバーでもあった)はすばらしいですよね。

宮治 スティーヴもそうだし、ドナルド・ダック・ダン(ベース/ブッカー・ティー&ザ・エムジーズのメンバーでもあった)もですけどね。結局、アレサもオーティスも音を作っているのは白人なんですよ。

一志 白人が作り上げた南部サウンド。それは面白いですよね。

宮治 面白い話といえば、3年ぐらい前にフェイムの映画やったじゃない(『黄金のメロディ マッスルショールズ』)。あれ見ていちばんおかしかったのは、ポール・サイモンがアル・ベルっていうスタックス(注:メンフィスに拠点を置いていたレコード・レーベル。1975年倒産)の社長に電話してきて。「ステイプル・シンガーズの“アイル・テイク・ユー・ゼア”で演奏している黒人ミュージシャンと録音したいのだが」と言ったら、アル・ベルは「構わんが、奴らは白人だぞ」と返事した場面(笑)。

一志 わははは(笑) でも確かにこれソロで聴いたら白人なのかってわかんないですよね。グルーヴ感みたいなのも。

宮治 だから要するに南部っていうのは民族間を越えて、グルーヴみたいなのは「持ってる人」と「持ってない人」っていうのがいて。

一志 身体能力みたいなことですよね。

3曲目 バッファロー・スプリングフィールド「ミスター・ソウル」(アルバム『バッファロー・スプリングフィールド・アゲイン』収録)

一志 じゃあ次は……

宮治 次はですね……アトランティックって、最初はジャズとソウル・R&Bのレーベルだったんですけど。要はインディーだったんです。ところが成長していく時点では、やっぱりサイズの大きい白人のマーケットに売っていかないと食えないっていうことで、最初に契約したロック・バンドがザ・ヤング・ラスカルズ。これがものすごくヒットして。それでもう67,8年からはね、昨日まで聴いたこともない白人がものすごいアルバムを作るっていうことがわかって。それで契約したのがロサンゼルスのバッファロー・スプリングフィールド。そしてこれが紛れもなく8000番台のレコードでございます。

一志 おお~、これが……

宮治 花帯でございます。

一志 この帯はキャンペーンのですか。

宮治 そうですね。花帯がついてると、いきなり(中古盤価格が)1万円上がっちゃうんですよ。ついてないと2000円ですね。ついてると1万2000円。つまりこれ(帯)が1万円ってこと。

一志 すごいですね……こんなの捨ててましたからね(笑)

宮治 こうなるともう書画骨董の世界ですね。買った当時は恥ずかしかったですよ、こんな帯がついていて(笑)

一志 (聴き始める)これは時代的にいうと、モビー・グレープとか……

宮治 ああ、モビー・グレープ(のサウンド)はもうまったく一緒。

一志 ほぼ同じタイミングで出てきて、サウンドの志向性とかはけっこう似てますよね。はっぴいえんどなんかもこの辺をものすごくコピーしてたっていう感じですしね。(間奏のギターソロの部分で)ニール・ヤングはギター弾いているんですかね。

宮治 これはそうですよ。汚いギターはだいたいニール・ヤング(笑)

一志 じゃあ次はアナログを……

宮治 (聴き始めて)おお~、いいねえ~! (ハイレゾに)負けてないね!

一志 68年だと……モノ(モノラル)って出てました?

宮治 これは出てます。中古盤でいうと67,8年のモノはもう高いですね。65年だとステレオのほうが高いんですけど。

一志 モノはもう1万円しますか。

宮治 するでしょうね。

一志 なるほど。いや~、いいですねえ。

宮治 優秀ですよ。これはおそらく針を一回も落としてないやつです。(ジャケットも)きれいでしょ?

一志 ああ、そうですか。(間奏を聴いて)いいですね、この一瞬針飛びをしたんじゃないかと錯覚させるこのリフが(笑)

宮治 これが最近「音がいい」と言われている……和久井光司さん(注:音楽評論家、プロデューサー等として活動)あたりが言い出したんですけど、ワーナー・パイオニアの8000番台。ワーナー・パイオニアって、70年の11月にできたのかな。実際にレコードが出たのは71年の2月が初めてで。そのときに3枚出たんですよね。まず8001番が、『スウィート・ベイビー・ジェイムズ』。

一志 お、ジェイムス・テイラーの。

宮治 これは東芝から出ていたもののリイシューです。そして8002番が、ニール・ヤングの『アフター・ザ・ゴールドラッシュ』。これは初めて出た。

一志 はい。

宮治 そして8003番が……これがいいんですよ、フランク・ザッパの『いたち野郎』。

一志 なるほど。邦題が(笑)

宮治 そうそう(笑) それがね、ワーナー・パイオニアってレコード会社の最初の洋楽の3枚だったの。

一志 47年前だから……ちょうど札幌オリンピックの頃ですね。

聞き手を務めた弊社代表の一志と、宮治さん

宮治 70年といったら、(大阪)万博ですよ。だから万博が終わった後ですね、ちょうど。で、その8000番台で出ていて評判がいいのが8001番から8400番くらいのところなんです。73,4年ぐらいまでのことですね。

一志 なるほど。では、次の作品を。

4曲目 レイ・チャールズ「ホワッド・アイ・セイ」(アルバム『ホワッド・アイ・セイ』収録)

宮治 アトランティック最初のスターといえば……ということで。レイ・チャールズという人がいてですね。私も仕事しましたけど……もう面倒くさい人で(笑)

一志 (レイ・チャールズと)仕事されたっていうのは、いつ頃のことですか。

宮治 えっとね……97年ぐらいかな。(曲が流れ始める)で、これがアトランティックの、「ホワッド・アイ・セイ」。日本語でいったら、「何といったら」。

一志 もうそのまんまな邦題で(笑)

宮治 はい(笑) これは、モノですか?

(スタッフ)そうです。

一志 声がちょっと若いですかね。

宮治 張ってるよね。

一志 もともとはこれはステレオは存在してないんですか。

宮治 してる。もう59年だからある。

一志 時代的にはモノがまだ主流ですよね。

宮治 もちろん。だってステレオの機器がほとんど普及してないんだから。

一志 じゃあこれ、モノのハイレゾってことか。

宮治 ジャズなんてほとんどそうでしょう。

一志 まあ、そうですね。じゃあアナログを……

宮治 (聴き始める)ああ、低いほう(の音は)出てるね~。

一志 これはUS盤ですか?

宮治 US盤。ああ、大したもんだ。やっぱ録音がいいよ。というのもやっぱりね、ニューヨークでジャズを録音している、そういうテクニックがある。当時のアリフ・マーディン(注:トルコ出身の音楽プロデューサー、編曲家)とか、トム・ダウド(注:アトランティック・レコード所属のプロデューサー、エンジニア)なんかが録音しているから、音がいい。

一志 やっぱり録り音がいいものはハイレゾにしてもいいんですよ。

宮治 そりゃそうでしょう(笑)

一志 それを言ったら身も蓋もないんですけど(笑) まあ、さっきのオーティスのときも思いましたけど、やっぱりアナログのほうが声に荒々しさがある感じはしますね。

宮治 そうですねえ。

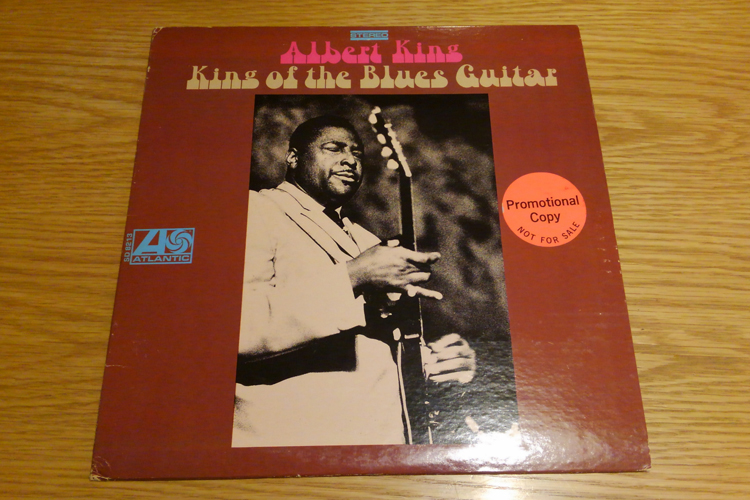

5曲目 アルバート・キング「クロスカット・ソー」(アルバム『キング・オブ・ザ・ブルース・ギター』収録)

一志 レイ・チャールズが出たところで、次は……

宮治 60年代にも確かにラスカルズとかね、白人のロックもありましたけど、やっぱりアトランティックはR&B、ソウル、ブルースで食べてたんですよ。その中で僕の個人的に大好きなアルバート・キングを。アルバート・キングはね、(左利きなのに)右利き用のギターをそのまま弾くんですよ。(弦を)張り替えないの。

一志 はいはい。なんでそんなことができるんですかね?

宮治 わかんないけど、おそらく張り替えることが面倒くさいっていうことじゃないですかね。ポール・マッカートニーとかは張り替えるでしょ?

一志 ええ、そうですね。

宮治 ディック・デイルとか彼はね、張り替えない。

一志 匠の技っていう……じゃあまずハイレゾからいきますか。これもモノのハイレゾですね。

宮治 「クロスカット・ソー」っていう、最高のR&Bがあるんです。これはイントロの一発目が大事なんですよ……(イントロを聴いて)そうそう、これが聴けなきゃ! 相当クラプトンが影響受けてますね。

一志 これは何年ぐらいですか。

宮治 67年。クラプトンは本当にアルバート・キング好きだと思いますよ。

一志 でもたぶんあれですね、クラプトン、ギターもさることながらボーカルもちょっと模倣してる感じしますね。

宮治 モゴモゴやってればいいっていう……(笑) うん、このドラムも最高。かっこいい! ギターはこれフライングVだからね。なんでフライングVかっていうと、ひっくり返しても見え方が一緒だからでしょう(笑)

一志 ははは(笑) では、アナログのほうを。

宮治 アナログはステレオなんで、ちょっと印象が違うと思いますけどね。これもド頭から。

一志 (聴いてみて)うん、なるほど。

宮治 でもアナログも健闘してるね。

一志 こっちのほうがちょっとギターの残響感がある気がしますね。ボーカルはもともと引っ込んで聴こえるんですかね。

宮治 そう、もともとそうなんですよね。

一志 あんまり自信がなかったっていうことですかね。でもその歌い方もクラプトンが模倣したと(笑) どうですか、モノとステレオの違いはありますけど。

宮治 これはオリジナルのプロモ・ホワイトっていって、DJコピーだから要するに本当にファーストプレスなんですよ。大したものだと思いますよ。

一志 やっぱり高いですか、これは。

宮治 まあ、そうですね(笑)

一志 じゃあ次は……

6曲目 クロスビー、スティルス&ナッシュ「組曲: 青い眼のジュディ」(アルバム『クロスビー、スティルス&ナッシュ』収録)

宮治 続いてはバッファローからの流れになるんですが……バッファローが売れたので、やっぱりこれからは白人のロックだろうと。それも昨日まで聞いたこともないヤツがヒットを作るってことがわかったんで、次に契約したのがクロスビー、スティルス&ナッシュ。これをデヴィッド・ゲフィン(注:当時クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングのマネージメントを行っていた人物。後にアトランティック・レコードの出資を受け、アサイラム・レコードを設立する)が持ってきてですね、正直アーメット・アーティガンは聴いても「なんだこりゃ?」ってよくわからなかったと。でもバッファローが売れたんだからこれもいけるかも、という気持ちで。

一志 あ、もう最初は評価しづらかったと。

宮治 デヴィッド・ゲフィンがそんなにいいって言うんならやりゃいいじゃないかと……で、レコード出したらヒットしちゃったっていう(笑) では「青い眼のジュディ」を。

一志 これは詞もいいですよね。ハイレゾからいきましょう。

宮治 (聴き始めて)おお~ハイレゾ、いいねえ! これはハイレゾほしいなあ。

一志 スティーヴン・スティルスってやっぱり僕は天才だと思うんですよね。

宮治 いや天才ですよ。ニール・ヤングが認めてたもん。いままで会ったミュージシャンの中でスティーヴンほどすごいのはいない……いまだに尊敬してるって。

一志 マナサス時代もすごいですけど。やっぱりサウンドクリエイターとしての才能っていうのは、ちょっと一歩秀でたところありますよね。

宮治 これが何パーセントオフになるんですか?

(スタッフ)30%オフです。

宮治 あ~、これは……買ったほうがいいかもしれないですね。

一志 ぜひ(笑) アナログはこれ、8000番台ですか?

宮治 そうですね。(聴き始めて)なんか低い音が出てないね。

一志 ベースがちょっと出てないですね。これは違いが歴然と。

宮治 これはひょっとするとね、(日本)グラモフォン盤のほうがいいかもしれない。

一志 ああ、そうですか。

宮治 グラモフォン盤は、もっと(ベースの音が)出てた。そっちを持ってくればよかったね。

一志 (グラモフォン盤のほうが)印象としてはハイレゾの感じに近いですか。

宮治 まあ、まだね。それにしてもさっきのハイレゾ、すごいねえ。

一志 音圧が違いましたね。

宮治 うん。なんていうかね、厚みがね。ベースも縦横無尽に……これはもう間違いなくハイレゾですね。ハイレゾはとにかく、ベースが出てる。

一志 全然違いましたね。

宮治 どうしてもコーラス主体なんで、低いほうが抑えられてるかなと思ってたんですが……すごいですね、ちゃんと出てて。

一志 そういうマスタリングをしたってことなんだと思うんですけどね。では次の作品を。

7曲目 レッド・ツェッペリン「ホール・ロッタ・ラブ(胸いっぱいの愛を)」(アルバム『レッド・ツェッペリン II』収録)

宮治 そんなわけで、白人のロックが売れるということがわかってですね。ついにアトランティックはアメリカ人以外に手を出すわけです。それまではイギリスのアーティストのレコードがアメリカで出ている場合、イギリスの原盤をライセンスしてもらうケースがほとんどでした。イギリスのポリドールで作ったものをアトランティックで売ったり……ライセンスものでしかなかったのが、もうこれからは直接契約だと。ということでアトランティックが直接契約しにいったのが彼らですよ。レッド・ツェッペリン。最初は「ニュー・ヤードバーズ」と言われていましたね。

一志 そうですよね。

宮治 日本ではものすごく当時有名だった曲を。「ホール・ロッタ・ラブ」。僕はこの曲を聴いたときに思ったんです。「俺のポップスはどこ行ったんだ!?」って。

一志 なるほど。じゃあ今回は先にアナログを。

宮治 これはね、グラモフォン盤。

一志 高いんじゃないですか?

宮治 高くないですよ、今年の正月、「ハードオフ」で500円で買いましたから。

一志 (笑) 全然安いじゃないですか! ハードオフ、あなどれないですねえ。(聴き始める)これはどうなんですか、いわゆるグラモフォン盤とワーナー盤を比べたときに。

宮治 まあ、実際聴き比べたことはないんですけどね。ただ勝手なイメージだと、当然プレス工程が違うわけなんでその差もね。それも十何年経ったあとのリイシューと違って、せいぜい2年くらいしか変わらないわけですよ。技術の差とかほとんどなかったわけで。そう思うと比べてみる価値はある。

一志 グラモフォンは、当時プレスはどこでやってたんですかね。

宮治 ポリドールって川崎かどこかに工場持ってたでしょ? あの頃大手レコード会社はプレス工場持つってのが当たり前でしたから。

一志 ではハイレゾのほうも。

宮治 (聴き始める)あ~、ベース出てるねえ。

一志 ボーカルが違いますね。確か2年前ですか、ジミー・ペイジが来て、試聴会やりましたよね(参照:牧野良幸さんによる試聴会レポート)。六本木のEXシアターで……

宮治 ああ、そうでしたね。

一志 「ハイレゾのマスタリングのためにスタジオに、ずーっとこもって作業した」みたいなことを言ってましたね。

宮治 本当すごいですよね。

一志 労作というか。

宮治 まあ、自己愛の強い人ですからね(笑)

一志 これ、シンバルの音とかもシャープですね。

宮治 シャキッとしてますよね。リバーブもそうだし、高音もそうなんだけど、カッティングすると10%くらい落ちるんですよ。だから多めに録るんですよね。ところがこれは減衰してないから……

一志 ロバート・プラントの雄叫びも、ハイレゾのほうがくっきり聴こえて。

宮治 そうでしょう。

一志 あとはやっぱり、ジョン・ポール・ジョーンズのベースって比較的目立たないじゃないですか。

宮治 たしかに、普段はね。

一志 でもハイレゾだと弾いてることがわかりますね。

宮治 いやあ、素晴らしい。今日いまだにアトランティックがメジャーレーベルとして生き残っていられる理由は、ずっと古い音楽を扱うんじゃなくて、こういう聴いたことのないような音楽をやっているバンドとでも、リスクを背負って契約したっていうことですよね。

一志 はい、はい。

宮治 アーメットって過去素晴らしいR&Bを作ってきたから、イギリスのミュージシャンに尊敬されているんだよね。ミック・ジャガーなんかは彼の信奉者だよ。アーメットと契約できる、ってこと、アトランティックからレコードを出せることを誇りに思っていたんだ……それってすごい財産ですよね。あのアーメットが直接出てきたら、誰も嫌とは言えない。

一志 いわゆる究極のA&Rマンですよね。

宮治 もう、まさにそうですよね。

8曲目 イエス「ラウンドアバウト」(アルバム『フラジャイル(こわれもの)』収録)

宮治 で、次に持ってきたのは……イエスですよ。

一志 『フラジャイル』。

宮治 この前3人で来日していました。

一志 あ、どうでした?

宮治 行けなかったんですけど、すごくよかったらしいですよ。もう満員で。全然衰えてなかったと。

一志 生き残ったメンバーでってことですよね。

宮治 そう。クリス・スクワイアなんかは死んじゃったから……それにしても、普通なら年金暮らしの人がここまでやるのかという(笑) で、『フラジャイル』の中にある「ラウンドアバウト」ね。有名な曲ですけど。

一志 今回はハイレゾからいきましょう。

宮治 (聴き始める)真夜中に聴くとね、いいんですよ。

一志 大音量で聴くのがいいんですよね。イエスは、基本的にはこのアルバムで世界的にはブレイクというか。最初の頃は……

宮治 地味なハードロックバンドみたいな感じで。これで言ってみれば表舞台に出たというか。それまではマニアックなバンドで。

一志 しかしまあ、よくできた曲ですね。

宮治 渋谷陽一さん(注:雑誌「ロッキング・オン」創刊者。現・株式会社ロッキング・オン代表取締役社長)がね、NHKの番組で人気投票をやってたんですよ。

一志 ああ、「若いこだま」とか「ヤングジョッキー」とか。

宮治 あと「サウンドストリート」。毎年年末に「最高のプログレはなんだ?」っていうのをやるんですが、そうするとね、何年か連続してこれが一位。

一志 ああ、そうですか。キング・クリムゾンを押さえて。

宮治 曲単位でいうとね。まあよくできている曲ですよ。

一志 ポップですしね、どこか。

宮治 アメリカでは長すぎるって言って、中盤をカットしてシングル盤を出したんです。しかもモノで出したんですよ。とんでもない! プログレファンからは最も嫌われるような行為をしちゃって。でもそのおかげでアメリカでもヒットしたんですけど。

一志 では、次はレコードを。これは8000番台ですか?

宮治 そうですね。おそらく一番高い、(盤だけでも)3000円くらいする。

一志 プレス時期としては……

宮治 (オリジナルが)出た頃ですね。(聴き始める)これもイントロを聴いた時点で優秀ですね。アナログだと普通こういうピアニッシモのってゴロゴロいっちゃってキツいんですけど。

一志 これも東洋化成(注:日本最後とも言われるアナログレコードの製造工場を持つ会社)製ですか。

宮治 だと思いますよ。この頃は優秀なカッティングエンジニアがいたんですね。誰なのかはわからないけど。

一志 違いがあるとすれば、クリス・スクワイアのベースがハイレゾのほうがちょっとソリッドに聴こえるかな。

宮治 そうそう。輪郭がはっきりしてる。

一志 たぶんピックで弾いてますよね。

宮治 ピックですね。

一志 ピックのアタック音とかがハイレゾのほうが拾えている感じはしますね。

宮治 おかしな話、「ハイレゾっぽい」(笑) 「アナログっぽい」とはよく言うけどさ。

一志 「ハイレゾっぽいアナログ」って、よくわかんない(笑)

宮治 輪郭がはっきりして、高い音がちゃんと伸びてる……ってことですね。

一志 いやあ、しかしクリス・スクワイアはやっぱりベース上手いなあ。こんな風になかなか弾けないでしょう。

宮治 そうそうそう。

9曲目 ダニー・ハサウェイ「ホワッツ・ゴーイン・オン」(アルバム『ライヴ』収録)

一志 じゃあお次は……

宮治 70年代に入ると、当然アトランティックもいろんなのを出して、白人のロックもやるんですけど、やっぱり元々はブラックミュージックで始まった、そのことは忘れてないんですね。で、ニュー・ソウルの時代に入って。

一志 「ニュー・ソウル」っていうのは、造語ですかね。日本の。

宮治 そうですね。海外では言ってないと思いますね。

一志 じゃあ当時の折田育造さん(注:ワーナー・ミュージック・ジャパン元代表取締役社長。アーメット・アーディガンの評伝本の監修も手掛けた)あたりが。

宮治 そうそうそう。「アート・ロックの次はニュー・ソウルだ!」と(笑) ということでマーヴィン・ゲイの「ホワッツ・ゴーイン・オン」を出して、あれで時代は変わったと。暑苦しく背広着てシャウトしてればいいっていうのがソウルじゃない。そんな中でアトランティックが見つけてきたのが、この素晴らしい……残念ながら実働10年なんですけど、ダニー・ハサウェイ。その中でも名盤と言われている『ライヴ』。さっき言ったマーヴィン・ゲイの曲をライヴでやるわけですよ。

一志 では、まずはハイレゾからいきましょうか。

宮治 (聴き始める)このダニー・ハサウェイのウーリッツァー(注:エレクトリックピアノのメーカー)の音! もうこれがすべてでございます。

一志 これはウィリー・ウィークス(ベース)とフレッド・ホワイト(ドラムス)のこのグルーヴ。リズムの跳ね方というのが。

宮治 うん……この現場にいたかったと思わない?

一志 思いますね……で、よく言われるんですけど、このライヴってお客さんとの距離が近い感じがするんですよね。

宮治 そうそう。これは要するにレコードを出すためにやったライヴでしょ。だから、それこそ小さいクラブみたいなところで。

一志 コンサートホールでやってるような音じゃないですよね。

宮治 下北沢ロフトぐらいの(笑) 僕はこれでエレピ(エレクトリックピアノ)に目覚めたんですよ。

一志 この盤は当時はどうですか、売れたんですか。

宮治 そんなに売れてないですよ。あとから売れたんです。

一志 ですよね。でも先ほどのお話じゃないけど、生き残ってるというか。

宮治 ダニー・ハサウェイはすごいですよ。本人は(若くして)死んだけど、生き残ってる。これだって4人くらいでやってるんだよ?

一志 そうですよね。すごいよなあ。やっぱり強靭なリズム隊と、この魂の歌ですよね。

宮治 ドラム、ベース、ギターと本人の弾き語りだけでしょ? あとパーカッションと。ではアナログを……これは80年代に出てたヨーロッパの廉価版なんで(笑) これも3枚持ってるんですけど、いいのを家で2枚なくしちゃったんですよ。だからその分割り引いて聴いていただければと。

一志 わかりました(笑)

宮治 (聴き始める)やっぱりシャープさがないな……リイシューの割には頑張ってますが。低いほうがあんま出てないかな。

一志 ちょっと低音がぼけちゃってる感じはしますけどね。歌の感じは悪くないですね。

10曲目 ロバータ・フラック「フィール・ライク・メイキング・ラブ(愛のためいき)」(アルバム『フィール・ライク・メイキング・ラブ(愛のためいき)』収録)

一志 ということで次が……ダニー・ハサウェイといえば、ということで。

宮治 まあこれが10番勝負の10曲目になるわけですね。みなさんと楽しんで参りましたこの企画も最後の1曲となりましたが……(笑) 言ってみればダニー・ハサウェイを輩出した人ですね。同じ音楽大学で、確か5期上だったのかな。ロバータ・フラック。

一志 これも8000番台で。帯付きだから高いやつですね。

宮治 8400番台で……まあ高くはないですけどね、あんまりロバータ・フラック、人気ないんで(笑)

一志 でもこれ、状態がいいですね。

宮治 そりゃそうですよ、会社の保存盤なんだから(笑) 一回も針通してないと思いますよ。では曲は……「愛のためいき」。原題は「Feel Like Making Love」。かなりストレートなタイトルで(笑)

一志 では先にアナログを。……でもこのアルバムでいうと、この曲以外あんまり大したことないんですよね(笑)

宮治 (笑) でもこの曲は、いいんですよ。(聴き始める)あ~、いいですね。さすが8000番台。アナログのすごくいい面が出てる。これはAORだよね、そういう時代に入ってる。

一志 そうですね。まあ、ロバート・フラックって可哀想……っていうのもおかしいですけど、いわゆるR&Bファンからはちょっとやっぱり評価されなかったというか。

宮治 その通り。でも逆にAORファンとかからは評価されている。

一志 この曲も後年フリーソウルの時代になって、若い人たちがこの曲をDJとかでピックアップしたりみたいなことがあって。

宮治 うん。

一志 このエレピもウーリッツァーですかね?

宮治 うーん、クレジットはあるんですけど、どのピアノを弾いているのかまではわかんないんですよね。

一志 じゃあハイレゾを。

宮治 (聴き始める)おお、いいねえ~。これはいい……単曲買いしたくなりましたね。

一志 ぜひ(笑) これは歌の感じがバックコーラスも含め全然違いますね。

宮治 やっぱりレコードにするときに減衰するから、マスター音源にはちょっと多めに入れるわけですよ。それがカッティングとプレスを経て、エンジニアが考える音になるわけじゃないですか。だけどこれはそのまんま。生一本ですね。

一志 実は地味にパーカッションがすごく聴こえるんですよ。たぶんボンゴか何かだと思いますけど。

宮治 アンサンブルもすばらしい。音数は多いんだけれど、みんなうまーく聴こえてる。やっぱりエンジニアがいいんだね。……でも、これ聴いちゃうともうCD聴けなくなるね。

一志 ははは(笑) まあ弊社としてはありがたいですけど。

宮治 いつも思うんですけど、CDってデジタルの音じゃないですか。まあハイレゾも当然そうなんですけど。で、アナログはアナログだから、両立するんですよね。アナログもいいね、って。でも残念ながらCDってスペック的にはもはやつらいんですよ(笑) デジタルの中での比較になっちゃう。

一志 そうですね。

宮治 アナログは比較といっても好き嫌いで済むけど、CDとハイレゾは好き嫌いじゃ済まないんじゃないかなって気がしますね。

おわりに

一志 ではざっと10曲、比較して聴いてみてどうでしたか。

宮治 やっぱり(ハイレゾは)輪郭がはっきりしていますね、一言でいうと。だからすごく締まって聴こえる。それと同時にやっぱり、アナログでも聴こえていたんだろうけど、あまり気になってはなかった音がしっかり聴こえるんで、「あれ、こんな音入ってたんだ」っていう発見がある。だから自分が聴き慣れた好きな曲であればあるほど発見が多いですね。ああ、こんなことやってたんだって。そういう意味じゃ、慣れ親しんだ音をより理解するにはハイレゾが最高じゃないかなと。

一志 なるほど。まあアナログとの比較って、やっぱりどっちがいいとか悪いとかの話ではなくて。

宮治 ラーメンでいえば、あなたは味噌、私は塩っていう。どっちも好きだけど、でも今日は塩だなってね(笑) でも世の中にはいくらでも不味いラーメンがあるわけですよ。だからデジタルだから、ハイレゾだからいいとか、アナログだから悪いとか、そういう話ではないんですよね。

一志 そんな中であえて今日聴いて、ハイレゾがすごいなと思ったものと、アナログで聴いてもこれすごいなと思ったものがあれば。

宮治 アナログで聴いていいなと思ったのはイエスの「ラウンドアバウト」。あれは頑張ってましたね。ハイレゾは……クロスビーの「青い眼のジュディ」。あれはハイレゾ、いいですねえ。

一志 ああ、そうですね。あれはもう全然違いましたね。

宮治 あれだけ音数があって……特にコーラスがすごくビビッドに聴こえましたね。おそらくスタジオのコントロールルームではああいう音がしていたんだろうなっていうね。

一志 その現場にいたかったですよね(笑)

宮治 それとやっぱりダニー・ハサウェイの『ライヴ』。ライヴ録音だと差が出ないかなって思ったんですけど、やっぱりそうじゃないですね。臨場感っていうか、ざわざわ感っていうのがものすごくビビッドに……まるでそこにいるかのような、ね。だからライヴのハイレゾ音源っていうのはいいのかもしれない。

一志 ライヴは結構そうですね。やっぱりハイレゾって「そこにいるような」ってことがよく言われるんですけど、それもまたハイレゾの特性のひとつだと思います。

(スタッフ)今回、アトランティックのハイレゾ限定コンピというものも出るんです。

宮治 そうそう! (曲目を見て)いいですねえ。これはほんとにアトランティックのベストヒットですね。ベン・E.キングの「スタンド・バイ・ミー」に始まって、イエスの「ロンリー・ハート」で終わるっていう。

一志 「リスペクト」も当然入っていますし。

宮治 ラスカルズも……いいじゃないですかこれ! これでいくらなんですか?

(スタッフ)1000円です。

宮治 安いですね! まずはこれでハイレゾ体験をしてもらって。やっぱりね、聴いてなんぼですよ、レコードもハイレゾも。聴かなきゃ何も語れないという感じがしますね。

一志 いやあ、それにしても面白かったですね。またこういうのやりましょうよ、宮治さん。今回はアトランティックですけど、それにかぎらず……

宮治 それはもう! 来年はワーナー・ブラザーズが60周年なんで。

一志 じゃあぜひまたそこで。いろんなカタログが他にもありますから。

宮治 ジェイムス・テイラーとか、ニール・ヤングとかね。

一志 カタログ選ぶのが大変ですね(笑) では、今回は長々とありがとうございました。